Sports fishing information service japan 1976.3. 創立 九州磯釣連盟 北九州支部 海洋磯釣倶楽部/広報musick アドロ (ポール・モーリア) №12

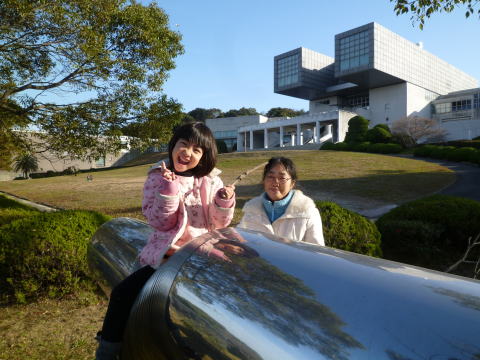

福岡県北九州市立美術館へシニア夫婦と孫のミータンと訪問しました 2014.1.2.

| ワープロからパソコン、インターネットにつづく私の遊び心 №4 記 大和三郎丸 (上瀧勇哲) |

Sports fishing information service japan 1976.3. 創立 九州磯釣連盟 北九州支部 海洋磯釣倶楽部/広報musick アドロ (ポール・モーリア) №12

福岡県北九州市立美術館へシニア夫婦と孫のミータンと訪問しました 2014.1.2.

| ワープロからパソコン、インターネットにつづく私の遊び心 №4 記 大和三郎丸 (上瀧勇哲) |

| 「機関誌 海洋だより」に記載した稿を再編集して紹介しています |

| ワープロからパソコン、インターネットにつづく私の遊び心 №5へ | TOPへ |

| 1998九州釣界の活動 |

北九州市の海辺を考える会

九州磯釣連盟下村会長より

北九州国土交通港湾課長と懇親

| 九州磯釣連盟20年 |

| オール九州釣り選手権表彰式 |

九州磯釣連盟下村会長より

各部門優勝者に釣りのファン子がキスの部で優勝

釣りのファン子ちゃん優勝

| 九州磯釣連盟北九州支部懇親会 |

| (公財)日本釣振興会九州地区支部 総会 |

私も出席

ワープロからパソコン、インターネットにつづく私の遊び心 №4

| 1998九州釣界の活動 |

| 博多フレンドサーフ平戸大会 |

| (公財)日本釣振興会の釣り体験学習の指導員が海洋磯釣倶楽部でした |